FLIESSGEWÄSSERFORSCHUNG

Die Fließgewässerforschung am IWA umfasst eine Vielzahl von Disziplinen, die sich mit der Funktionsweise, Dynamik und den Wechselwirkungen in Flüssen beschäftigen. Um diese komplexen Prozesse zu erfassen, sind innovative Messmethoden sowie inter- und transdisziplinäre Konzepte erforderlich. Ziel ist es, auf dieser Grundlage Strategien und Maßnahmen für einen nachhaltigen und resilienten Wasserbau zu entwickeln.

Am IWA werden Prozesse direkt im Freiland untersucht, um Messdaten aus der Natur zu gewinnen. Dabei kommen innovative Messmethoden zum Einsatz, die im internationalen Vergleich neue und qualitativ hochwertige Erkenntnisse über die Prozesse in unseren Flüssen liefern. Die Kompetenzen des IWA umfassen insbesondere das ganzheitliche Monitoring des Feststofftransports in Flüssen, die Analyse des Transports von Mikro- und Makroplastik, die Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen Flüssen und Vegetation sowie die Erforschung kohärenter Strukturen in der Strömungsmechanik. Ein besonderer Fokus liegt auf der Einbindung unterschiedlicher Stakeholder und wissenschaftlicher Disziplinen, um die Fragestellungen umfassend zu bearbeiten. Die Themen der Forschung sind ebenso vielfältig wie die Charakteristika und Größen der Untersuchungsgebiete. Diese reichen von Transportprozessen in steilen Wildbächen bis hin zu großen Kiesbettflüssen wie der Donau. Die im Freiland gewonnenen Felddaten und Prozesskenntnisse werden durch ergänzende Monitoringarbeiten im Labor weiter vertieft.

Transport von Wasser

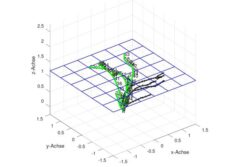

In unseren Fließgewässern kommt der Strömung des Wassers eine zentrale Bedeutung zu. Das Wasser fließt – von der Schwerkraft angetrieben – in seinem Gewässerbett talwärts. Die Wassertiefe und die Fließgeschwindigkeiten hängen von der Rauheit von Uferböschung und Gewässerbett, dem Sohlgefälle sowie der Querprofilgeometrie ab. Abgesehen von geraden Gerinnen mit einheitlichem Querschnitt, in denen die Strömung als quasi eindimensional betrachtet werden kann, finden sich in Fließgewässern zumeist komplexe 3-dimensionale Strömungsmuster. Die Strömung ist mit Ausnahme von gering durchflossenen Flachwasserzonen oder stark aufgestauten Bereichen zumeist turbulent. Turbulente Strömungen üben Scher- und Druckkräfte auf die Berandungen des Gewässers aus. Sie sind zudem entscheidend für Mischprozesse, die Verteilung von gelösten Stoffen und Schwebstoffen sowie den Transport von Geschiebe, Plastik und anderen Materialien im Fließgewässersystem.

Transport von Sediment – Geschiebe und Schwebstoff

Der Feststoffhaushalt und die Sedimentdurchgängigkeit von Flüssen spielen eine zentrale Rolle für die Morphologie und Funktionalität von Gewässern. Das dynamische Gleichgewicht zwischen Sedimenttransport, Umlagerung und Sedimentation wird jedoch häufig durch Eingriffe wie die Errichtung von Geschiebesperren, Wehren, Stauräumen sowie Flussregulierungen zum Hochwasserschutz oder der Nutzung der Flüsse als Wasserstraße gestört. Diese Eingriffe führen zu bekannten negativen Folgen für die Ökologie und den (Schutz‑) Wasserbau. Naturmessdaten sind daher von grundlegender Bedeutung, um die Auswirkungen solcher Eingriffe zu erkennen und auf Basis eines erweiterten Prozessverständnisses geeignete Maßnahmen zu entwickeln.

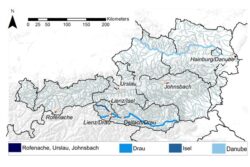

Menge und Zusammensetzung des transportierten Sedimentes (Geschiebe und Schwebstoff) unterliegen einer starken zeitlichen und räumlichen Variabilität und hängen nicht nur von den hydraulischen Bedingungen, sondern auch von der Sedimentverfügbarkeit ab. Die Erfassung des Sedimenttransports ist mit zahlreichen Herausforderungen verbunden, die innovative Ansätze und Messmethoden erfordern. Am IWAH wird in Zusammenarbeit mit den Hydrographischen Diensten und Ministerien (BML, BMK) ein umfangreiches Langzeitmonitoring an mehreren Stationen durchgeführt, welches sich über steile Wildbäche bis hin zur Donau erstreckt. Die gewonnenen Daten ermöglichen es, Transportprozesse zu untersuchen und sie für die Anwendung, Kalibrierung und Weiterentwicklung von Transportformeln und numerischen Modellen zu nutzen.

Konzeptierung von Feststoffmanagementkonzepten

Nachhaltige und resiliente Ansätze im Umgang mit Flüssen erfordern die Entwicklung umfassender Feststoffmanagementkonzepte. Diese Konzepte umfassen Strategien und Methoden zur Erfassung, Analyse und Steuerung von Sedimenten, um die Auswirkungen von Erosion, Sedimentation und anderen geomorphologischen Prozessen besser zu verstehen und gezielt zu steuern. Neben Naturmessdaten zu Geschiebe und Schwebstoffen spielen geomorphologische Erhebungen im Einzugsgebiet eine zentrale Rolle. Durch den Einsatz von Drohnen, Kameras und LiDAR-Sensoren können im Feld hochauflösende Daten zu Sedimentvolumina und morphologischen Strukturen erfasst werden. Diese Daten ermöglichen die Erstellung präziser dreidimensionaler Modelle, die wertvolle Einblicke in das Sedimentationsverhalten in Rückhalteräumen, dynamische Fließprozesse und potenzielle Veränderungen im Flusslauf liefern.

Transport von Mikro- und Makroplastik

Der Siegeszug des Werkstoffs Plastik ist aufgrund seiner vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten und seiner hohen Resistenz ungebrochen. Im Jahr 2020 wurden weltweit pro Kopf etwa 20 kg Plastik produziert. Aufgrund seiner Langlebigkeit und der Tatsache, dass nur ein geringer Anteil recycelt oder verbrannt wird, verbleibt der Großteil des Plastiks in der Umwelt. Wird es nicht zumindest fachgerecht deponiert, kann es – oft über Umwege – in die Nahrungskette gelangen und letztlich auch vom Menschen aufgenommen werden. Um diese Problematik zu adressieren, ist Forschung zu möglichen Transportwegen, zentralen Eintragspfaden und effektiven Methoden zur Entfernung von Plastik aus der Umwelt dringend erforderlich.

Das IWAH forscht seit mehreren Jahren daran, den Plastiktransport in Fließgewässern zu quantifizieren und zu charakterisieren. Ziel ist es, die Hauptquellen des Plastikeintrags zu identifizieren und Maßnahmen zu entwickeln, um den weiteren Eintrag zu reduzieren oder zu verhindern. Die Forschung zu diesem Thema wurde unter anderem an der Donau, im österreichischen Alpenraum, in Vietnam sowie an einem der am stärksten verschmutzten Flüsse Europas, dem Ishem River in Albanien, durchgeführt.

Transport von Nährstoffen / Schadstoffen

Flüsse besitzen eine herausragende Fähigkeit zur Selbstreinigung durch physikalisch-chemische und biologische Prozesse. Das Zusammenspiel von mikrobiologischen Aktivitäten, Pflanzen und aquatischen Organismen wie Makroinvertebraten und Fischen befindet sich jedoch in einem empfindlichen Gleichgewicht, das durch äußere Einflüsse gestört werden kann. Zu den Ursachen solcher Störungen gehören die Einleitung von Schadstoffen aus Industrie, Bergbau und Verkehr sowie von Medikamenten und Körperpflegeprodukten. Die komplexen Eintragspfade (Punktquellen, trockene und nasse Deposition) führen in Kombination mit dem Klimawandel zu wachsenden gesellschaftlichen Problemen. Diese äußern sich unter anderem im Verlust der Biodiversität, der Gefährdung der Trinkwasserversorgung und der Nahrungsmittelsicherheit. Am IWAH werden die Herausforderungen des partikelgebundenen Stofftransports im Kontext der morphologischen Bedingungen von Flüssen untersucht, die als Grenzen für die Aufrechterhaltung und Wiederherstellung von Selbstreinigungsprozessen wirken. Ziel der Forschung ist es, ein besseres Verständnis der Prozesse des partikelgebundenen Schadstofftransports in Flüssen zu erlangen. Diese Arbeiten leisten einen Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, insbesondere zu den Zielen „Sauberes Wasser und Sanitärversorgung“, „Nachhaltige Städte und Gemeinden“ sowie „Leben unter Wasser“.

Interaktion Fließgewässer und Vegetation

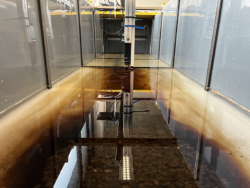

Bei höheren Abflüssen kommt Vegetation auf Überflutungsflächen und, aufgrund von Renaturierungsprojekten, auch vermehrt auf Sedimentbänken im Gerinne in Kontakt mit der Strömung und dem Sedimenttransport. Vegetation erhöht die hydraulische Rauigkeit überflossener Flächen und beeinflusst somit die Strömung, die Wasserspiegelhöhen und die Retentionswirkung von Abflussflächen. Dies macht sie besonders relevant für Fragestellungen des Hochwasserschutzes. Gleichzeitig beeinflusst Vegetation auch den Sedimenttransport und kann so auf die morphologische Entwicklung einwirken, wovon viele Funktionen der Fließgewässer abhängen. Speziell die Berechnung der Wirkung biegsamer Vegetation, die bei gegebenen Habitatbedingungen besonders in Ufernähe vorkommt und daher oft mit der Strömung und den transportierten Sedimenten interagiert, stellt eine Herausforderung dar. Die großen Durchflüsse im Wasserbaulabor des IWA ermöglichen Versuche zur Pflanzenverformung und zum Sedimenttransport im Maßstab 1:1. In Kombination mit Messungen im Labor und in der Natur werden am IWA Computermodelle entwickelt, wie beispielsweise ein Finite-Element-Modell zur Simulation der Pflanzenverformung und einer dynamischen Rauigkeit. Diese Modelle werden mit hydrodynamisch-numerischen Modellen und Sedimenttransportmodellen gekoppelt, um die Vorhersagbarkeit morphologischer Veränderungen und Hochwasserauswirkungen unter Berücksichtigung der Vegetation zu verbessern.

Sozioökonomische Aspekte

Bei der Bearbeitung der Forschungsfragen verfolgt das IWA integrative Ansätze, die eine enge Zusammenarbeit und den Austausch mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen sowie relevanten Stakeholdern fördern. Besonderer Wert wird auf die Einbindung verschiedener Stakeholdergruppen gelegt, um unterschiedliche Perspektiven und Expertisen in den Forschungsprozess einzubringen. Dies ermöglicht eine umfassende Analyse und Lösungsentwicklung, die sowohl wissenschaftliche Erkenntnisse als auch praktische, gesellschaftliche und ökologische Anforderungen berücksichtigt. Der interdisziplinäre Dialog und die Vernetzung mit externen Partnern tragen somit wesentlich zur Qualität und Relevanz der Forschungsergebnisse bei.