Integriertes Hochwasserrisikomanagement und Dürre

Im Zuge des Klimawandels und Landnutzungsänderungen ist mit einem Anstieg des Hochwasser- und Dürrerisikos zu rechnen. Dadurch gewinnt das Integrierte Hochwasser- und Dürrerisikomanagement zunehmend an Bedeutung.

Hochwasser

Integriertes Hochwasserrisikomanagement

Das integrierte Hochwasserrisikomanagement zielt darauf ab, Risiken bereits im Vorfeld zu reduzieren, etwa durch Maßnahmen der Raumordnung, Bewusstseinsbildung oder Katastrophenschutzpläne. Der Vorrang solcher nicht-struktureller Maßnahmen gegenüber technischen Hochwasserschutzmaßnahmen wurde, basierend auf der EU-Hochwasserrichtlinie, in Österreich in den nationalen rechtlichen Vorgaben und technischen Richtlinien verankert. Forschungs- und Verbesserungspotenzial besteht weiterhin beim Prozessverständnis von Hochwasserabläufen, der Kommunikation und Darstellung von Schutzzielen sowie im Umgang mit verbleibenden Restrisiken. Die Freihaltung des Gewässerraums und die Schaffung von Überflutungs- und Rückhalteräumen müssen verstärkt vorangetrieben werden. Im Bereich des technischen Hochwasserschutzes sind neben der weiterführenden Umsetzung der geplanten öffentlichen Hochwasserschutzmaßnahmen (Lückenschluss) insbesondere auch die Erfassung und das Zustandsmonitoring der bereits vorhandenen Schutzmaßnahmen anzustreben.

Hochwasserrisikokreislauf

Ausgehend vom Hochwasserschutz wurde nach dem extremen Hochwasserereignis im Jahr 2002 die EU-Hochwasserrichtlinie verabschiedet und in nationales Recht überführt. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass es keinen absoluten Hochwasserschutz gibt und vielmehr das Hochwasserrisiko betrachtet werden muss. Dieses umfasst einerseits die Gefahr, die von „zu viel Wasser“ ausgeht, und andererseits den entstehenden Schaden. Gleichzeitig ist es notwendig, den Katastropheneinsatz, Sofortmaßnahmen während eines Ereignisses, die Wiederherstellung der Lebensgrundlagen, die Hochwasserprävention und die Hochwasservorsorge integrativ zu betrachten.

Am IWAH finden Forschungen zu all diesen Komponenten statt. Dies inkludiert sowohl Modellversuche zu innovativen Schutzmaßnahmen als auch Versuche im Zusammenhang mit Einsatzorganisationen.

Aktive und passive Maßnahmen zur Verringerung des Hochwasserrisikos

Im Bereich der aktiven, strukturellen Maßnahmen zur Verringerung des Hochwasserrisikos wird im Wasserbaulabor zu Hochwasserschutzdämmen, Rückhaltebecken, linearen Maßnahmen, mobilem Hochwasserschutz sowie zur Bedeutung der ökologischen Gewässerentwicklung geforscht.

Passive Maßnahmen umfassen raumordnerische Verbesserungen auf strategischer Ebene bis hin zu Untersuchungen zur Rolle der Vegetation und deren Management.

Extremereignisse unter Klimawandel und Landnutzungsänderung und Auswirkungen

Der Klimawandel und Landnutzungsänderungen führen zu einer Zunahme extremer Ereignisse und einer Erhöhung der damit verbundenen Schäden. Die Forschung an der BOKU widmet sich der Anpassung an diese Herausforderungen. Hierbei steht unter anderem die Frage der Dimensionierung von Bauwerken und deren Wechselwirkung mit anthropogenen Nutzungen im Fokus.

Rolle des Sedimenttransports, Feststoffhaushalts und der Flussmorphologie

Ein Schwerpunkt der Forschung im Wasserbaulabor liegt auf der Rolle des Sedimenttransports, des Feststoffhaushalts und der Flussmorphologie. Viele Flüsse in Österreich und darüber hinaus wurden stark verändert und leiden häufig unter Sedimentdefiziten oder -überschüssen. Dies führt beispielsweise bei Sohleintiefungen zu einem erhöhten Risiko für Verwerfungen oder bei Auflandungen zu verstärkten Überflutungen.

Großmaßstäbliche Versuche ermöglichen die Entwicklung von Grundlagen für die Gestaltung resilienterer Flüsse, insbesondere in Bezug auf Gefälle, Breite und Sedimenteintrag.

Erhaltung und Verbesserung der Überflutungsflächen

Der Verlust von Überflutungsflächen führt nachweislich zur Verschärfung von Hochwasserwellen, insbesondere in Bezug auf den Spitzenabfluss, die Laufzeit und die Wasserspiegellage. Am IWAH wurde hierfür die Floodplain Evaluation Matrix entwickelt, die eine objektive Bewertung der Bedeutung solcher Flächen ermöglicht und eine Grundlage für deren Schutz und Optimierung schafft.

Abdriftgefährdung von Privatpersonen und Einsatzorganisationen

Bedauerlicherweise kommt es bei Hochwasserereignissen immer wieder zu Todesfällen – sowohl unter betroffenen Privatpersonen als auch bei Einsatzkräften. Im Wasserbaulabor werden Versuche zur Abdriftgefährdung von Personen durchgeführt, um Grenzwerte für Wassertiefe und Fließgeschwindigkeit festzulegen, die als Grundlage für die Gefahrenzonenplanung dienen.

Einsatzorganisationen haben zudem die Möglichkeit, Trainings durchzuführen, um Erfahrungen für den Ernstfall zu sammeln und konkrete Handlungsempfehlungen zur Minimierung des Einsatzrisikos zu erhalten.

Bewusstseinsbildung und Citizen Science

Projekte im Bereich des Hochwasserrisikomanagements umfassen die Entwicklung von Maßnahmen zur Steigerung des Bewusstseins für Hochwassergefahren. Innovationen finden sich auch im Bereich der Citizen Science, um zusätzliche Daten für die Hochwasseranalyse zu gewinnen.

Dürre

Auswirkungen des Klimawandels auf Niederwasser in Fließgewässern

Die Auswirkungen des Klimawandels zeigen sich zunehmend in Form von Niederwasser in Fließgewässern, was Probleme für die Schifffahrt, die Wasserkraftnutzung und die Ökologie mit sich bringt. Die BOKU-Forschung entwickelt Maßnahmen zur Verbesserung der Niederwassersituation, unter anderem durch die Verbesserung der Flussmorphologie oder der Interaktion zwischen Flusswasser und Grundwasser.

Änderung der Wassertemperatur

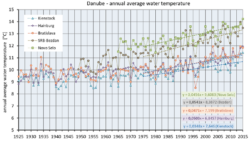

In den letzten 30 Jahren ist die Wassertemperatur, beispielsweise an der Donau, um bis zu 2 Grad Celsius gestiegen. Dies hat Auswirkungen auf die Kühlwasserentnahme und die Ökologie, etwa durch einen reduzierten Sauerstoffgehalt. Die Forschung befasst sich neben der Analyse der Temperaturänderungen auch mit den Auswirkungen von Beschattung durch Vegetation und der Bedeutung der Grundwasserinfiltration in Fließgewässer.

Rolle der Fließgewässer und Überflutungsflächen für die Minimierung des Dürrerisikos

Fließgewässer und Überflutungsflächen sind von großer Bedeutung für die Minimierung des Dürrerisikos, da zum Beispiel über die Ausuferung bei höheren Abflüssen eine Grundwasseranreicherung möglich ist oder auch ein Wasserrückhalt in der Fläche besteht. Die Forschung quantifiziert diese Prozesse sowie die positiven Auswirkungen von Verbesserungsmaßnahmen im Bereich der Gewässerstruktur und des Vorlandes.

Bedeutung der Flussmorphologie für Niederwasser

Eine variable und dynamische Flussmorphologie führt beispielsweise bei Niederwasser zu höheren Wassertiefen, wodurch Lebensräume für Fische und die Ökologie insgesamt gefördert werden. Zudem vergrößert sie die Austauschflächen zwischen Flusswasser und Grundwasser. Analysen dieser Prozesse bilden die Grundlage für die Entwicklung späterer Maßnahmenkonzepte.

Entwicklung von Maßnahmen zum Wasserrückhalt für Trockenheit

Die Forschung an Wasserrückhaltemaßnahmen gewinnt angesichts des fortschreitenden Klimawandels zunehmend an Bedeutung und umfasst sowohl strukturelle als auch nicht-strukturelle Maßnahmen. Entsprechende Untersuchungen führen zu innovativen Maßnahmen, die häufig Win-win-Lösungen darstellen. Das bedeutet, dass Maßnahmen beispielweise gleichzeitig sowohl das Hochwasserrisiko als auch das Dürrerisiko reduzieren können.