ERNEUERBARE ENERGIE

Österreich strebt an, bis 2030 den gesamten Strombedarf aus erneuerbaren Energiequellen zu decken. Etwa 60% des Strombedarfs werden derzeit durch Wasserkraft gedeckt. Bis 2030 sollen weitere 5 Terawatt-Stunden (TWh) ausgebaut werden.

Als erneuerbare Energiequelle kann die Wasserkraft einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten. Jede Wasserkraftanlage, ob (Pump-)Speicherkraftwerk oder Laufkraftwerk, stellt jedoch auch einen Eingriff in das bestehende Gewässersystem dar. Technische Herausforderungen betreffen beispielsweise das Sedimentmanagement und den Hochwasserschutz. Aus ökologischer Sicht sind die Unterbrechung des Fließgewässerkontinuums, Schwall- und Sunkerscheinungen durch den Kraftwerksbetrieb, die Entwicklung fischfreundlicher und sedimentdurchgängiger Turbinen sowie fehlende Organismenwanderhilfen zentrale Fragestellungen. Diese erfordern forschungsgeleitete, innovative Lösungskonzepte und betreffen sowohl bestehende Wasserkraftanlagen als auch potenzielle Neuerschließungen. Eine integrale Betrachtung der Wasserkraftanlage erfordert angewandte und grundlegende Forschung zu folgenden Themenfeldern:

Innovative Turbinenneuentwicklungen

In klassischen Laufkraftwerken kommen meist Kaplanturbinen oder Francisturbinen zum Einsatz. Aufgrund ihres hohen Wirkungsgrades besteht in Bezug auf die Energieeffizienz kaum noch Entwicklungspotenzial. Turbinenneuentwicklungen konzentrieren sich daher beispielsweise darauf, die Fischsterblichkeit zu reduzieren, wenn Fische über die Turbine absteigen. Die „Fischfreundlichkeit“ von Turbinen kann durch langsameres Drehen oder eine optimierte Form der Laufradschaufeln verbessert werden. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt liegt in der Entwicklung sedimentdurchgängiger Turbinen. Dabei spielen neben der Frage des richtigen „Coatings“ vor allem die konstruktive Gestaltung und die Lage der Turbine in Bezug auf die Wasserkraftanlage eine zentrale Rolle. Hydrokinetische Turbinen nutzen die kinetische Energie des Fließgewässers, ohne das Wasser dabei aufzustauen. Der Eingriff in das Fließgewässer ist dadurch deutlich geringer als bei Laufkraftwerken, was jedoch auch für die erzeugte Jahresarbeit gilt.

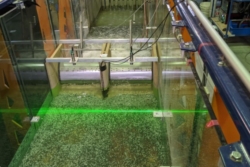

Der Wasserkraftversuchsstand des BOKU-Wasserbaulabors bietet die Möglichkeit, innovative Turbinenneuentwicklungen im Maßstab (nahe) 1:1 zu testen.

Optimierung von Wasserkraftanlagen

Bestehende Wasserkraftanlagen weisen oft aufgrund neuer technischer und baulicher Anforderungen, aber auch notwendiger Anpassungen an (klimawandelbedingte) hydrologische Veränderungen, oder zum Zwecke der Wiederverleihung des Wasserrechts einen Optimierungsbedarf auf. Ein wesentlicher Punkt der Optimierung stellt die Erneuerung veralteter Turbinen, Generatoren sowie der Steuer- und Regelungstechnik dar. Beispielsweise können so, trotz erhöhter Restwasserabgabe, oftmals Leistungssteigerungen der Anlage erzielt werden, um somit eine „Win-Win“ Situation aus technischer, ökologischer und sozioökonomischer Sicht zu schaffen.

Des Weiteren erfordern neue hydrologische Bedingungen, wie stärkere und häufiger auftretende Extremereignisse, Adaptierungen von wasserbaulichen Elementen der Kraftwerksanlage. Hierzu zählen, neben der Optimierung von Wehrschwellen- und Tosbeckengeometrie, auch Änderungen an bestehenden Sohlsicherungen im Ober- und Unterwasser, an Rechenanlagen oder an stahlwasserbaulichen Elementen.

Stauraummanagement und Stauraumgestaltung

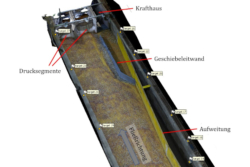

Die Geschiebekontinuität vieler Flüsse im Alpenraum kann durch Wasserkraftanlagen gestört werden, da während des Staubetriebes oftmals ein Großteil der Geschiebefracht im Stauraum zurückgehalten wird. Mögliche Folgen sind ein erhöhtes Hochwasserrisiko, technische Probleme beim Betrieb der Anlage sowie ein auftretendes Geschiebedefizit im Unterlauf, verbunden mit Erosionsproblemen. Daher ist die Entwicklung nachhaltiger Sedimentmanagementstrategien erforderlich. Beispielsweise können auftretende Hochwasserabflüsse für Spülungen genutzt werden, um im Stauraum abgelagerte Sedimente gezielt zu mobilisieren und flussabgelegenen Abschnitten zuzuführen. Der Abflusswert zum Initiieren einer Spülung sollte hierbei einen Kompromiss zwischen Spüleffizienz und ökologischen Aspekten (Konzentration an Schwebstoffen und organischem Material) darstellen. Weiters kann eine wiederholte Staulegung bei moderateren, geschiebewirksamen Abflüssen ein Schleusen von Sedimenten durch den Stauraum ermöglichen. Die Effizienz kann durch bauliche Maßnahmen (Sedimentleitwerke, Geschiebeleitrinnen, etc.) und optimierte Betriebsweisen (Staulegungskonzepte bei Kraftwerksketten, Reaktionsdiagramme für den Kraftwerksbetrieb) erhöht werden. Neben Maßnahmen im eigentlichen Staubereich können Bypass-Systeme (Bypassgerinne, Bypasstunnel, etc.) die Sedimentdurchgängigkeit weiter verbessern.

Fischwanderhilfen

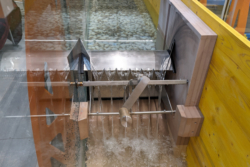

Fischwanderhilfen sind integrale Bestandteile eines Laufkraftwerks. Sie sollen den gefahrlosen den Auf- und Abstieg von Fischen und anderen Organismen sicherstellen. Zentrale Elemente von Fischwanderhilfen sind deren Auffindbarkeit und Lage, eine ausreichend große Lockströmung im Vergleich zum konkurrierenden Abfluss, die Einhaltung von Maximalgeschwindigkeiten und Wasserspiegeldifferenzen in Abhängigkeit der Leitfischarten sowie deren Funktionsfähigkeit über weite Strecken im Jahr (z.B. 300 Tage im Jahr). Aus energiewirtschaftlicher Sicht geht die Restwasserdotation für die Stromproduktion verloren. Innovative Entwicklungen von Restwasserturbinen kombinieren Fischwanderung und energetische Nutzung gleichermaßen. Ein Bespiel ist die Fischwanderhilfe Fishcon, die sich durch eine kompakte, platzsparende Bauweise und eine Durchwanderbarkeit in beide Richtungen auszeichnet. Fishcon wurde von 2016 – 2020 u.a. im BOKU Wasserbaulabor entwickelt.

Feststoffhaushalt

Sediment wird im Einzugsgebiet eines Flusses durch Erosionsprozesse von angrenzenden Flächen in den Fluss eingetragen. Im ungestörten Zustand wird dieses Sediment im Laufe der Zeit flussabwärts transportiertnd gelangt schließlich ins Meer. Kraftwerke und andere Bauwerke stören jedoch diese Transportprozesse, was zu Sedimentüberschussen n Stauräumen und Sedimentdefiziten flussabwärts führt. Dies bewirkt einerseits Stauraumverluste, welche mit einer reduzierten Effizienz der Kraftwerke einhergehen und andererseits steigende Erosionsraten in Mündungsbereichen, was wiederum einen gesteigerten Landverlust in Küstenregionen zur Folge hat. Das Ziel eines geregelten Feststoffhaushalts ist es, die Sedimentdurchgängigkeit von Staubauwerken zu verbessern, um die Sedimentbilanz wieder auszugleichen. Dafür können verschiedene technische und organisatorische Maßnahmen eingesetzt werden, die in drei Bereichen wirken: Vermeidung von Sedimenteinträgen in den Stauraum (Catchment Management, Bypässe, …), Verminderung der Sedimentablgerungsrate (Sluicing, …), und Abtrag von bereits abgelagertem Sediment (Flushing, Dredging, …). Welche Methoden und Maßnahmen sinnvoll sind, hängt von den lokalen Gegebenheiten ab und muss individuell bestimmt werden. Zudem können auch die einzelnen Methoden selbst noch weiterhin optimiert werden.

Hochwasserrisikomanagement bei Wasserkraftwerken

Klimawandelbedingte und natürliche Veränderungen der hydrologischen Verhältnisse an alpinen Fließgewässern erfordern eine kontinuierliche Anpassung der Hochwasserrisikomanagementstrategien, um den sicheren Betrieb von Wasserkraftanlagen zu gewährleisten. Dies umfasst einerseits die Verbesserung bestehender Staulegungskonzepte einzelner Anlagen auf Basis neuer Extremwertstatistiken und entsprechender Förderfähigkeitskurven, andererseits die gesamtheitliche Optimierung von Entscheidungsdiagrammen für die Betriebsweise in Kraftwerksketten unter integrativer Berücksichtigung schutzwasserwirtschaftlicher, sedimentologischer und gewässerökologischer Zielsetzungen.

Neben Bewirtschaftungsmaßnahmen zur Minimierung des Hochwasserrisikos sind in der Regel auch bauliche Optimierungen an bestehenden Kraftwerksanlagen erforderlich, um die sichere und schadensfreie Ableitung von Extremabflüssen zu gewährleisten (siehe Optimierung von Wasserkraftanlagen).