Warum ein Wasserbaulabor?

In den 2000er Jahren wurde zunehmend deutlich, dass verschiedene Berechnungsmethoden, beispielsweise im Bereich des Sedimenttransports, im Vergleich zu Beobachtungen in der Natur nur eine eingeschränkte Gültigkeit besitzen. Dies wurde durch numerische Simulationen und relativ groß angelegte Modellversuche bestätigt, deren Ergebnisse jedoch in der Natur nicht verifiziert werden konnten. Es zeigte sich immer klarer, dass eine mögliche Erklärung für diese Abweichungen im Maßstab der Modellversuche liegt, bei denen entscheidende Prozesse und hydrodynamische Vorgänge nicht ausreichend repräsentiert werden.

Zudem wurden die Grenzen von Modellversuchen bei der Untersuchung spezifischer Fragestellungen deutlich, wie etwa dem Einfluss der Vegetation auf das Abflussverhalten, dem Verhalten von Fischen oder dem Abdriftverhalten von Menschen bei Hochwasser. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, wurde das Ziel formuliert, Versuche in einem möglichst großen Maßstab (bis zu 1:1) durchzuführen und damit die bisherigen Möglichkeiten bestehender Labore zu übertreffen.

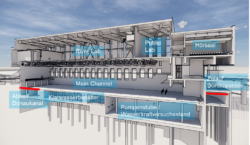

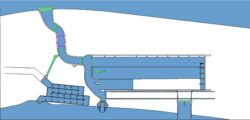

Schnell wurde klar, dass hierfür ein großer Durchfluss erforderlich ist, der für das Wasserbaulabor mit 10 m³/s festgelegt wurde. Da eine nachhaltige Förderung dieser Wassermenge durch Pumpen nicht möglich ist, wurde das Konzept entwickelt, Wasser im Freispiegelbetrieb – also ohne Pumpen – aus der Donau zu entnehmen, die 3 Meter höher als der Donaukanal liegt, und es durch das Labor zu leiten. Dies machte eine umfassende Prüfung der technischen und finanziellen Machbarkeit erforderlich.

Was ist die Idee?

Mit einem Durchfluss von 10.000 Litern pro Sekunde ohne den Einsatz von Pumpen besitzt das neue Wasserbaulabor weltweit ein Alleinstellungsmerkmal. Modellversuche im Maßstab bis zu 1:1 werden das Verständnis für die Nutzung und den Schutz von Flüssen erheblich voranbringen. Diese Einrichtung ermöglicht sowohl Grundlagenforschung als auch angewandte Forschung, die weltweit einzigartig ist. Die Forschungsthemen umfassen die Bewegung von Wasser und Sedimenten, die Ökologie und Nutzung von Fließgewässern (Maßnahmen), das Hochwasserrisikomanagement (von Überflutungsflächen bis hin zu mobilem Hochwasserschutz), den Fluss(rück)bau mit einem Schwerpunkt auf dem Feststoffhaushalt, erneuerbare Energien (nachhaltige Wasserkraft), die Wasserstraßenforschung sowie das Niederwassermanagement bei Trockenheit im Kontext des Klimawandels. Der Wasserspiegelunterschied von drei Metern zwischen der Donau und dem Donaukanal ermöglicht es, das Wasser ohne den Einsatz von Pumpen und somit ohne Fremdenergie durch das Labor zu leiten. Diese Eigenschaft macht das BOKU Wasserbaulabor zu einer weltweit einzigartigen Forschungseinrichtung mit konkurrenzlosen experimentellen Möglichkeiten.

DAS WASSERBAULABOR

Wie wurde diese Idee umgesetzt?

Es dauerte 14 lange und aufregende Jahre und die Überwindung verschiedener Hindernisse von der ersten Idee bis zur Fertigstellung des Gebäudes. Die Bauzeit betrug drei Jahre. Die Gesamtkosten von rund 49 Millionen Euro wurden vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (über vier EU Projekte mit Ungarn, Slowakei und Tschechien sowie über das Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung Österreich), der Stadt Wien und dem Land Niederösterreich sowie den Bundesministerien für Bildung, Wissenschaft und Forschung, für Landwirtschaft- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft, für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie sowie vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft getragen.

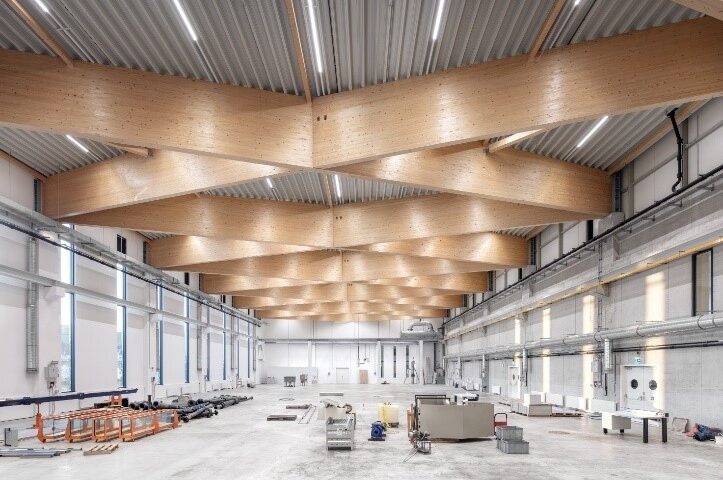

Auf einer Gesamtfläche von 12.300 m² vereint das Gebäude Lehre und Forschung in vielfältigen Nutzungsbereichen: ein Hörsaal und ein Seminarraum für rund 200 Studierende, zwei Großlaborflächen (Main Channel und River Lab) mit insgesamt 3.500 m², ein Public Lab mit 400 m², ein Outdoor Lab, Speziallabore, Sitzungsräume und eine Bibliothek. Darüber hinaus bietet der Bürotrakt auf drei Stockwerken Arbeitsplätze für 100 Personen.

Bundesamt für Wasserwirtschaft

Neben dem Institut für Wasserbau, Hydraulik und Fließgewässerforschung ist das Institut für Wasserbau und Hydrometrische Prüfung (Bundesamt für Wasserwirtschaft) ebenfalls in das Wasserbaulabor übersiedelt, die Infrastruktur wird also effizient genutzt.

Main Channel